Las ventajas y desventajas de la globalización definen ese término omnipresente en nuestras conversaciones económicas desde los años 90, que es mucho más que una simple palabra de moda. Se trata de un fenómeno complejo que ha transformado fundamentalmente nuestro mundo, tejiendo una intrincada red de conexiones económicas, políticas y culturales que trascienden fronteras y desafían nuestras nociones tradicionales de nación y comunidad.

Como economista especializado en análisis de datos para políticas públicas, he sido testigo de cómo las ventajas y desventajas de la globalización han moldeado debates, políticas y la vida cotidiana de personas en todo el mundo. La globalización, en esencia, representa la creciente interdependencia de las economías mundiales, impulsada por el comercio transfronterizo de bienes, servicios, tecnología y flujos de inversión, pero sus impactos van mucho más allá de los indicadores económicos tradicionales.

- Contexto histórico

- Línea del Tiempo de la Globalización

- Dimensiones de la globalización

- Ventajas y desventajas de la globalización

- ¿Cuáles son las Principales Ventajas y Desventajas de la Globalización?

- Ventajas Específicas de la Globalización en América Latina

- Desventajas Específicas: Los Costos de la Integración Global

- Lecciones y Perspectivas: Navegando la Globalización desde América Latina

- Reflexión Final: Hacia una Globalización con Rostro Latinoamericano

- Desafíos y preguntas sin resolver

- Conclusión

- Referencias

Contexto histórico

Cuando se habla de globalización, muchos piensan que es un fenómeno reciente, nacido en la era digital. Pero, amigos míos, esto es como decir que el fútbol comenzó con Messi y Cristiano Ronaldo. La verdad es que la globalización tiene raíces mucho más profundas y antiguas de lo que la mayoría imagina.

Línea del Tiempo de la Globalización

Los primeros pasos: de la Ruta de la Seda a los descubrimientos

Podríamos argumentar que los primeros atisbos de globalización se remontan a las antiguas rutas comerciales como la Ruta de la Seda. Imaginen por un momento a un mercader chino intercambiando seda por especias indias, que luego serían vendidas en los mercados de Roma. Eso, amigos, ya era una forma primitiva de globalización (Frankopan, 2015).

Pero el verdadero impulso llegó con la Era de los Descubrimientos en los siglos XV y XVI. Cuando Colón tropezó con América (porque, seamos honestos, no era exactamente a donde se dirigía) y Vasco da Gama llegó a la India por mar, el mundo comenzó a encogerse. De repente, productos, ideas y, tristemente, también enfermedades, comenzaron a viajar por todo el globo a una escala sin precedentes (Marks, 2006).

La Revolución Industrial: el motor se enciende

Ahora bien, si los descubrimientos fueron el pistón de arranque, la Revolución Industrial fue el motor que realmente puso en marcha la máquina de la globalización. A mediados del siglo XVIII, algo extraordinario comenzó a suceder en Inglaterra. Las máquinas empezaron a hacer el trabajo que antes hacían las manos humanas, y la productividad se disparó como un cohete.

Piénsenlo así: antes, hacer una camisa podía llevar días. Con las nuevas máquinas textiles, podías hacer docenas en el mismo tiempo. De repente, Inglaterra estaba produciendo más de lo que podía consumir. ¿Y qué hace un país con exceso de producción? Busca nuevos mercados, por supuesto (O’Rourke & Williamson, 2001).

Esta búsqueda de nuevos mercados, combinada con avances en el transporte como el ferrocarril y los barcos de vapor, llevó a una expansión masiva del comercio internacional. Las colonias se convirtieron en fuentes de materias primas y en mercados para los productos manufacturados. El mundo estaba cada vez más interconectado, y el ritmo solo iba a acelerarse.

El siglo XX: de guerras mundiales a la aldea global

El siglo XX fue como una montaña rusa para la globalización. Comenzó con un mundo altamente integrado, con niveles de comercio internacional que no se volverían a ver hasta la década de 1970 (Hirst et al., 2009). Pero entonces llegaron las guerras mundiales y la Gran Depresión, y el proceso de globalización se detuvo en seco.

Sin embargo, como el ave fénix, la globalización resurgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Los líderes mundiales, determinados a evitar otra guerra catastrófica, establecieron instituciones como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos tenían como objetivo fomentar la cooperación internacional y la estabilidad económica (Stiglitz, 2002).

Al mismo tiempo, los avances tecnológicos estaban acelerando el ritmo de la globalización. La invención del contenedor de carga estandarizado en la década de 1950 revolucionó el transporte marítimo, reduciendo drásticamente los costos del comercio internacional (Levinson, 2006). Y ni hablar de la revolución en las comunicaciones: del telégrafo al teléfono, y finalmente a Internet, cada avance hacía que el mundo pareciera un poco más pequeño.

La era digital: la globalización al alcance de un clic

Y así llegamos a nuestra era, la era digital. Si la Revolución Industrial fue el motor de la globalización, Internet es su turbo. De repente, no solo los bienes y el capital pueden moverse instantáneamente alrededor del mundo, sino también las ideas, la cultura y la información.

Hoy en día, un programador en Medellín puede trabajar para una empresa en Silicon Valley, un estudiante en Lagos puede tomar un curso en línea de una universidad de Londres, y todos podemos ver el último episodio de nuestra serie favorita al mismo tiempo, sin importar en qué parte del mundo estemos (Friedman, 2005).

Esta nueva fase de la globalización ha traído oportunidades sin precedentes, pero también desafíos únicos. La desigualdad, la pérdida de empleos debido a la automatización, la erosión de las culturas locales, los desafíos a la privacidad y la seguridad en línea… todos estos son problemas que tendremos que abordar en los próximos años.

Reflexión final sobre el contexto histórico

Así que, la próxima vez que alguien les diga que la globalización es un fenómeno nuevo, pueden sonreír sabiamente y decirles: “Amigo mío, la globalización es como el vino: ha estado fermentando durante siglos, y solo ahora estamos sintiendo realmente sus efectos”.

La globalización no es un evento, es un proceso. Un proceso que ha estado en marcha durante siglos y que continúa evolucionando. Entender su historia nos ayuda a comprender mejor sus impactos actuales y a prepararnos para sus desafíos futuros. Porque, como dijo una vez el filósofo George Santayana, “Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo” (Santayana, 1905).

Dimensiones de la globalización

Cuando hablamos de globalización, es fácil pensar solo en el aspecto económico. Ya saben, multinacionales, libre comercio, ese tipo de cosas. Pero la globalización es como una de esas cajas de chocolates surtidos: tiene muchos sabores diferentes, y algunos pueden sorprenderte. Vamos a sumergirnos en las principales dimensiones de este fenómeno que está cambiando nuestro mundo más rápido que un meme viral.

Económica: El motor que mueve el mundo

La dimensión económica es, sin duda, la estrella del show de la globalización. Es como el reggaetón en una fiesta latina: no puedes ignorarlo aunque quieras.

Libre comercio: Derribando muros (comerciales)

En el corazón de la globalización económica está el impulso hacia el libre comercio. Es como si el mundo entero hubiera decidido organizar un mercado de pulgas gigante, donde todos pueden comprar y vender. La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha sido como el organizador de este mercado global, trabajando para reducir aranceles y eliminar barreras comerciales (WTO, 2021).

Pero, ojo, no todo el mundo está feliz con esta gran feria del comercio. Algunos argumentan que beneficia principalmente a los países ricos y a las grandes corporaciones, dejando a los pequeños productores y a las economías en desarrollo en desventaja (Stiglitz, 2017).

Empresas transnacionales: Los nuevos conquistadores

Hablando de grandes corporaciones, las empresas transnacionales son como los nuevos conquistadores de nuestro tiempo. En lugar de carabelas y espadas, usan logos y estrategias de marketing. Gigantes como Amazon, Apple o Coca-Cola operan en tantos países que a veces es difícil saber de dónde son realmente (UNCTAD, 2020).

Estas mega-corporaciones tienen un poder económico que a veces supera el de muchos países. Es como si tu vecino de repente tuviera más dinero que todo tu barrio junto. Esto plantea preguntas interesantes sobre el equilibrio de poder en la economía global y la responsabilidad corporativa.

Instituciones financieras internacionales: Los árbitros del juego global

Y no podemos olvidarnos de los árbitros de este juego económico global: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Estas instituciones son como los tíos ricos que te prestan dinero, pero con condiciones. Han jugado un papel crucial en la gestión de la economía globalizada, pero sus políticas no están libres de controversia, especialmente cuando se trata de países en desarrollo (Woods, 2006).

Política: Cuando las fronteras se vuelven borrosas

La globalización no solo ha cambiado cómo compramos y vendemos, también ha transformado cómo nos gobernamos. Es como si las líneas en el mapa del mundo se estuvieran volviendo cada vez más borrosas.

Organismos internacionales: La ONU no es solo para el Día de la Paz

El auge de organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) es un claro ejemplo de cómo la política se ha globalizado. Estas instituciones son como los clubes de debate del mundo, donde los países se reúnen para discutir y (con suerte) resolver problemas que afectan a todos, desde el cambio climático hasta los conflictos armados (Held & McGrew, 2007).

Soberanía nacional: ¿Quién manda aquí?

Pero este nuevo orden mundial plantea desafíos interesantes a la idea tradicional de soberanía nacional. Es como si los países fueran adolescentes que quieren ser independientes, pero todavía necesitan pedir prestado el carro a sus padres. Los estados se encuentran cada vez más limitados en su capacidad para tomar decisiones de forma unilateral, especialmente en áreas como la política económica o medioambiental (Rodrik, 2011).

Movimientos transnacionales: Activismo sin fronteras

Y no olvidemos los movimientos políticos y sociales transnacionales. Desde los ambientalistas hasta los defensores de los derechos humanos, estos grupos están utilizando las herramientas de la globalización para crear redes de activismo que trascienden las fronteras nacionales. Es como si el mundo entero fuera una gran plaza de protestas (Tarrow, 2005).

Cultural: Cuando el mundo es un gran crisol

Quizás el aspecto más visible (y sabroso) de la globalización para el ciudadano promedio sea su impacto cultural. Es como si el mundo entero fuera un gran buffet donde puedes probar un poco de todo.

Fusión cultural: El mundo en tu plato (y en tu playlist)

Hoy en día, puedes comer sushi en São Paulo, ver películas de Bollywood en Boston, o escuchar reguetón en Tokio. La música, la gastronomía, el cine y otras formas de expresión cultural fluyen libremente a través de las fronteras, creando una especie de “cultura global” que es como una ensalada de frutas culturales (Appadurai, 1996).

Lengua franca: El inglés es el nuevo latín

El inglés se ha convertido en la lingua franca de nuestro tiempo. Es como si el mundo entero hubiera decidido que “OK” y “selfie” son palabras universales. Esto facilita la comunicación global, pero también plantea preguntas sobre la preservación de la diversidad lingüística (Crystal, 2003).

Turismo masivo: El mundo es un pañuelo (lleno de turistas)

El turismo masivo es otro aspecto de la globalización cultural. Antes, viajar al otro lado del mundo era una aventura épica. Ahora, con vuelos low-cost y Airbnb, puedes desayunar en París y cenar en Tokio (si tu billetera lo permite, claro). Esto ha llevado a un intercambio cultural sin precedentes, pero también ha planteado desafíos en términos de sostenibilidad y preservación de culturas locales (Urry, 2002).

Tecnológica: El mundo en la palma de tu mano

No podemos hablar de globalización sin mencionar la revolución tecnológica que la ha impulsado. La tecnología es como el Red Bull de la globalización: le da alas.

Internet: La telaraña mundial

Internet ha sido el gran catalizador de la globalización moderna. Ha creado un espacio donde las ideas, la información y los memes de gatos pueden viajar instantáneamente alrededor del mundo. Es como si hubiéramos construido un sistema nervioso global (Castells, 2010).

Redes sociales: Conectando personas (y propagando fake news)

Las redes sociales han llevado esta conectividad al siguiente nivel. Ahora puedes chatear con tu amigo en Australia, seguir a tu cantante favorito en Twitter, y discutir con desconocidos en los comentarios de YouTube, todo sin salir de tu cama. Esto ha creado nuevas formas de conectividad global, pero también ha planteado desafíos en términos de privacidad y desinformación (van Dijck, 2013).

Inteligencia Artificial y Big Data: El futuro ya está aquí

Y ni siquiera hemos empezado a ver el impacto total de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data. Estas tecnologías prometen (o amenazan, dependiendo de a quién le preguntes) revolucionar todo, desde cómo trabajamos hasta cómo nos relacionamos. Es como si estuviéramos en los primeros minutos de una película de ciencia ficción, y todavía no sabemos si va a ser utópica o distópica (Harari, 2018).

Reflexión sobre las dimensiones de la Globalización

Como pueden ver, la globalización es mucho más que solo economía. Es un fenómeno multidimensional que está transformando cada aspecto de nuestras vidas, desde lo que comemos hasta cómo pensamos. Es emocionante, aterrador, y a veces un poco confuso, como montar en una montaña rusa con los ojos vendados.

Entender estas diferentes dimensiones es crucial para navegar en nuestro mundo cada vez más interconectado. Porque, amigos míos, nos guste o no, todos somos parte de este gran experimento llamado globalización. Y como dijo una vez el filósofo Marshall McLuhan, “Primero moldeamos nuestras herramientas, y luego nuestras herramientas nos moldean a nosotros” (McLuhan, 1964).

Ventajas y desventajas de la globalización

Amigos, hablar de los impactos de la globalización es como abrir la caja de Pandora, pero en vez de males, sale una mezcla de bendiciones y maldiciones. Es como esa tía que viene de visita: trae regalos, pero también desordena toda la casa. Vamos a desentrañar este lío y ver qué tenemos realmente entre manos.

¿Cuáles son las Principales Ventajas y Desventajas de la Globalización?

Ventajas de la globalización: El lado brillante de la moneda

Crecimiento económico: Cuando la torta se hace más grande

Los defensores de la globalización señalan, con razón, su papel en impulsar el crecimiento económico global. Es como si el mundo entero hubiera estado haciendo CrossFit económico. El comercio internacional ha crecido exponencialmente, contribuyendo a un aumento significativo del PIB mundial (World Bank, 2020).

Imaginen esto: en 1990, el comercio internacional representaba alrededor del 39% del PIB mundial. Para 2019, esa cifra había saltado al 60% (World Bank, 2021). Es como si hubiéramos pasado de una economía de barrio a un mercado global en esteroides.

Reducción de la pobreza: Sacando gente de la olla

Uno de los argumentos más fuertes a favor de la globalización es su impacto en la reducción de la pobreza. Millones de personas han salido de la pobreza, especialmente en países en desarrollo como China e India (Dollar & Kraay, 2002).

Es como si la globalización fuera un ascensor económico gigante. No todos han llegado al penthouse, pero muchos han subido unos cuantos pisos. Según el Banco Mundial, la proporción de la población mundial que vive con menos de $1.90 al día (el umbral de pobreza extrema) cayó del 36% en 1990 al 10% en 2015 (World Bank, 2018).

Difusión de la tecnología y el conocimiento: La era de la información para todos

La globalización ha acelerado la difusión de la tecnología y el conocimiento. Es como si el mundo entero fuera una gran clase y todos estuviéramos en un intercambio de conocimientos perpetuo.

Hoy en día, una innovación en Silicon Valley puede estar siendo aplicada en Bangalore en cuestión de días. Un estudiante en Lagos puede tomar un curso en línea de una universidad de élite sin salir de su casa. Es la democratización del conocimiento en acción (Friedman, 2005).

Mejora en la calidad de vida: Vivir como reyes (bueno, casi)

La globalización ha contribuido a mejorar la calidad de vida en muchas partes del mundo. El acceso a productos más baratos y variados, mejores servicios de salud, y avances en educación son solo algunos ejemplos.

Piensen en esto: hoy en día, con un smartphone de gama media, tienes más poder de cómputo en tu bolsillo del que se usó para llevar al hombre a la Luna. Y todo gracias a las cadenas de suministro globales y la difusión tecnológica (Rodrik, 2011).

Desventajas de la globalización: La otra cara de la moneda

Aumento de la desigualdad: Cuando unos suben y otros bajan

Aquí es donde las cosas se ponen complicadas. Mientras que algunos se han beneficiado enormemente de la globalización, otros se han quedado atrás, llevando a un aumento de la desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos (Milanovic, 2016).

Es como si la globalización fuera una fiesta, pero no todos recibieron la invitación. O peor aún, algunos llegaron a la fiesta solo para descubrir que se habían acabado los bocadillos. Según Oxfam (2020), el 1% más rico del mundo posee más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas.

Pérdida de empleos y desplazamiento laboral: Cuando los robots se quedan con tu trabajo

La globalización, junto con la automatización, ha llevado a la pérdida de empleos en ciertos sectores, especialmente en las economías desarrolladas. Es como si estuviéramos jugando a las sillas musicales, pero cada vez que para la música, hay menos sillas.

Industrias enteras se han trasladado a países con mano de obra más barata, dejando a muchos trabajadores en el desempleo. Y con la automatización acelerándose, incluso esos trabajos de bajo costo están en peligro (Dorn et al., 2016).

Impacto ambiental: Cuando el planeta paga la cuenta

El aumento del comercio internacional y la producción global han tenido un costo ambiental significativo. Es como si estuviéramos organizando una fiesta genial, pero destrozando la casa en el proceso.

El incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, la deforestación para la agricultura industrial, y la contaminación asociada con el transporte global son solo algunos de los problemas ambientales exacerbados por la globalización (IPCC, 2014).

Homogeneización cultural: Cuando el mundo se vuelve una gran franquicia

Algunos temen que la globalización esté llevando a una homogeneización cultural, con la cultura occidental (particularmente la estadounidense) dominando. Es lo que algunos llaman la “McDonaldización” del mundo (Ritzer, 2018).

Imaginen un mundo donde cada ciudad tiene el mismo skyline, las mismas tiendas, los mismos restaurantes. Suena conveniente, pero ¿dónde queda la diversidad cultural que hace que viajar sea emocionante?

Vulnerabilidad a crisis globales: Cuando estornuda Wall Street, el mundo se resfría

La interconexión global significa que las crisis pueden propagarse rápidamente por todo el mundo. La crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVID-19 son ejemplos perfectos de cómo los problemas en una parte del mundo pueden tener efectos devastadores en todo el planeta.

Es como si el mundo fuera un gran dominó: cuando cae una pieza, todas las demás están en riesgo (Stiglitz, 2010).

Reflexión sobre ventajas y desventajas de la globalización

Como pueden ver, los impactos de la globalización son tan variados como controvertidos. Es como una de esas películas que te dejan pensando días después de verla. ¿Es buena? ¿Es mala? Depende de a quién le preguntes y desde qué ángulo lo mires.

Lo que está claro es que la globalización ha transformado fundamentalmente nuestro mundo, para bien y para mal. Ha creado oportunidades sin precedentes, pero también ha planteado desafíos enormes.

Como dijo una vez el economista Dani Rodrik, “La globalización es un poco como el fuego. Usado sabiamente, puede cocinar tu comida, mantener tu casa caliente y encender tu motor. Usado imprudentemente, puede quemar tu casa” (Rodrik, 2011).

El desafío que enfrentamos ahora es cómo aprovechar los beneficios de la globalización mientras mitigamos sus efectos negativos. No es una tarea fácil, pero hey, nadie dijo que cambiar el mundo sería pan comido.

Ventajas y Desventajas de la Globalización en América Latina

América Latina presenta particularidades únicas en el análisis de las ventajas y desventajas de la globalización. Como región que ha transitado entre ser periferia del sistema mundial y aspirar a convertirse en actor global relevante, nuestro continente ofrece un laboratorio fascinante para entender cómo los procesos globalizadores impactan de manera diferenciada según el contexto histórico, institucional y económico.

Permítanme comenzar con la historia de dos ciudades que conozco bien. En Medellín, capital tecnológica emergente, observé cómo startups locales aprovechan plataformas globales para exportar soluciones de machine learning a mercados internacionales. Mientras tanto, en zonas rurales de Santander, productores de cacao enfrentan volatilidad de precios internacionales que determina si sus familias comerán o no ese mes. Esta dualidad encapsula perfectamente las ventajas y desventajas de la globalización en nuestra región.

Ventajas Específicas de la Globalización en América Latina

Acceso Privilegiado a Mercados Internacionales para Commodities

La abundancia de recursos naturales de América Latina ha encontrado en la globalización su mejor aliado. Nuestro continente se ha consolidado como el “supermercado del mundo”, aprovechando ventajas comparativas innegables en la producción de materias primas.

El boom de los commodities (2003-2013) ilustra perfectamente esta ventaja. Durante esta década dorada, el crecimiento del PIB regional promedió 4.1% anual, impulsado principalmente por la demanda china de soja, cobre, hierro y petróleo (CEPAL, 2021). Brasil se convirtió en el mayor exportador mundial de soja, Chile dominó el mercado del cobre, y Colombia fortaleció su posición en café premium y carbón térmico.

Los datos son contundentes: las exportaciones de commodities de América Latina se multiplicaron por cinco entre 2000 y 2012, pasando de $150 mil millones a más de $750 mil millones anuales (Banco Mundial, 2020). Esta bonanza permitió financiar programas sociales masivos como Bolsa Família en Brasil y Familias en Acción en Colombia, sacando a millones de la pobreza.

Casos de éxito específicos:

- Perú: Se consolidó como segundo productor mundial de cobre, diversificando hacia quinoa y palta, productos que aprovechan tendencias globales de alimentación saludable

- Uruguay: Transformó su sector cárnico aplicando trazabilidad blockchain, posicionándose en mercados premium asiáticos

- Ecuador: Desarrolló clústeres de cacao fino de aroma, capturando hasta 300% más valor que el cacao commodity tradicional

Revolución en Transferencia Tecnológica: El Caso Fintech

América Latina se ha convertido en un caso de estudio global sobre adopción acelerada de tecnología financiera. La región, que históricamente sufría de bancarización limitada, ha saltado directamente a soluciones digitales, aprovechando las ventajas de la globalización tecnológica.

Los números hablan por sí solos: mientras que en 2015 solo el 39% de los adultos latinoamericanos tenía cuenta bancaria, para 2020 el 51% ya utilizaba servicios financieros digitales (BID, 2021). Esta transformación no habría sido posible sin la transferencia tecnológica facilitada por la globalización.

Casos emblemáticos:

- México: Mercado Pago procesó $28 mil millones en transacciones durante 2020, democratizando el acceso al crédito para 6 millones de PyMEs

- Brasil: Nubank se convirtió en el banco digital más grande del mundo fuera de Asia, con 34 millones de clientes

- Colombia: Nequi superó los 10 millones de usuarios, bancarizando población rural tradicionalmente excluida

La transferencia tecnológica va más allá del fintech. En sectores como agtech, la región está aplicando sensores IoT, drones y machine learning para optimizar agricultura de precisión. Argentina lidera en biotecnología agrícola, mientras que Chile pionea en energías renovables aplicando tecnología israelí y danesa.

Inversión Extranjera Directa: Catalizador de Infraestructura

La globalización ha canalizado inversión extranjera directa (IED) hacia proyectos de infraestructura que transforman la competitividad regional. Entre 2010-2020, América Latina recibió $1.2 billones en IED, con 35% destinado a infraestructura (UNCTAD, 2021).

Proyectos transformadores:

- Línea 1 del Metro de Lima: Inversión española que modernizó transporte urbano peruano

- Puerto de Cartagena: Expansión con tecnología china que lo convirtió en hub regional del Caribe

- Parques eólicos en Brasil: Inversión europea que posicionó al país como potencia en energía renovable

Desventajas Específicas: Los Costos de la Integración Global

La Maldición de la Dependencia de Materias Primas

Paradójicamente, nuestra mayor ventaja en la globalización se ha convertido también en nuestra principal vulnerabilidad. La especialización en commodities ha profundizado lo que los economistas denominamos “maldición de los recursos naturales”.

El síndrome holandés latinoamericano es evidente: cuando los precios de commodities suben, nuestras monedas se aprecian, haciendo menos competitivos otros sectores exportadores. Colombia lo vivió intensamente durante el boom petrolero 2010-2014, cuando la industria manufacturera perdió participación del 15% al 11% del PIB.

Los datos son preocupantes: América Latina es la única región del mundo donde la participación de manufacturas en las exportaciones ha disminuido desde 1990. Mientras Asia emergente multiplicó por seis sus exportaciones manufactureras, nosotros retrocedimos hacia el modelo extractivo del siglo XIX (CEPAL, 2020).

Impactos específicos:

- Venezuela: La dependencia del 95% en exportaciones petroleras llevó al colapso económico cuando cayeron los precios

- Chile: Pese a ser economía modelo, el 60% de sus exportaciones siguen siendo cobre y derivados

- Argentina: El sector sojero captura divisas, pero desindustrializa el interior del país

Vulnerabilidad Sistémica a Crisis Financieras Externas

La integración financiera global expone a América Latina a volatilidad de capitales especulativos. Somos “tomadores de precios” en mercados financieros internacionales, sufriendo cuando hay “flight to quality” hacia activos seguros estadounidenses.

La crisis de 2008 demostró esta vulnerabilidad: pese a tener fundamentos macroeconómicos sólidos, países como Brasil y México vieron salidas de capital por $100 mil millones en apenas seis meses. Sus monedas se depreciaron 40% y el crecimiento se contrajo severely (FMI, 2009).

Mecanismos de transmisión:

- Canal financiero: Retiro súbito de capitales presiona tipos de cambio

- Canal comercial: Caída de demanda global reduce precios de commodities

- Canal de confianza: Downgrades crediticios aumentan costos de financiamiento

La pandemia de COVID-19 replicó este patrón: América Latina experimentó las mayores salidas de capital emergente ($100 mil millones en marzo 2020), forzando intervenciones masivas de bancos centrales para estabilizar mercados.

Competencia Desleal y Desindustrialización Prematura

La apertura comercial acelerada expuso industrias latinoamericanas a competencia asiática subsidiada antes de alcanzar madurez competitiva. El resultado ha sido “desindustrialización prematura”: perdemos industria manufacturera a niveles de ingreso per cápita menores que los países desarrollados.

Casos documentados:

- Textiles colombianos: La industria perdió 150,000 empleos entre 2000-2015 por competencia china subsidiada

- Calzado brasileño: Río Grande do Sul vio cerrar 40% de sus fábricas entre 2010-2018

- Electrodomésticos mexicanos: Pese al TLCAN, México importa 70% de los electrodomésticos que consume

El fenómeno trasciende manufacturas simples. Incluso sectores de media tecnología enfrentan presión. La industria farmacéutica regional, que en los 90s abastecía 60% del consumo local, hoy apenas alcanza 30%, siendo desplazada por genéricos asiáticos.

Impacto Socio-Ambiental: Externalities del Crecimiento Extractivo

La inserción global basada en commodities ha intensificado presiones ambientales. América Latina concentra 60% de la biodiversidad mundial, pero también lidera tasas de deforestación y contaminación minera.

Datos alarmantes:

- Amazonía: Perdió 17% de cobertura forestal original, principalmente por expansión sojera y ganadera

- Minería: Contamina 67% de cuencas hídricas en zonas extractivas (PNUMA, 2019)

- Monocultivos: Reducen agrobiodiversidad en 40% respecto a sistemas tradicionales

Los costos sociales son igualmente severos. Comunidades indígenas y campesinas enfrentan desplazamiento forzado por megaproyectos extractivos. El Observatorio de Conflictos Mineros documenta 350 conflictos activos en la región, afectando a 5 millones de personas.

Lecciones y Perspectivas: Navegando la Globalización desde América Latina

La Trampa del Ingreso Medio y el Desafío de la Productividad

América Latina enfrenta la “trampa del ingreso medio”: hemos agotado ganancias de productividad basadas en transferencia sectorial de trabajo, pero no hemos desarrollado capacidades para competir en sectores intensivos en conocimiento.

Los datos son contundentes: mientras la productividad total de factores creció 2.1% anual en Asia emergente (1990-2015), en América Latina apenas alcanzó 0.3% (McKinsey, 2017). Esta brecha explica por qué seguimos dependiendo de commodities pese a décadas de globalización.

Estrategias de Reinserción Inteligente

La experiencia exitosa de Costa Rica ilustra posibilidades de diversificación. El país transitó de exportador de banano y café a hub de servicios empresariales y dispositivos médicos, aprovechando ventajas de localización y políticas educativas focalizadas.

Elementos clave del modelo costarricense:

- Inversión en capital humano: 8% del PIB en educación, énfasis en inglés y habilidades técnicas

- Política industrial selectiva: Incentivos fiscales condicionados a transferencia tecnológica

- Institucionalidad sólida: Estado de derecho que protege inversión sin corrupción sistémica

Recomendaciones de Política Basadas en Evidencia

Para maximizar ventajas y minimizar desventajas de la globalización, América Latina requiere:

- Diversificación productiva inteligente: Desarrollar “adyacencias” a sectores exitosos. Si somos líderes en minería, podemos desarrollar servicios de ingeniería minera y software especializado.

- Fondos de estabilización robustos: Chile y Colombia han desarrollado fondos que ahorran ingresos extraordinarios de commodities para suavizar ciclos económicos.

- Políticas de contenido local inteligentes: En lugar de proteccionismo burdo, exigir transferencia tecnológica y formación de capacidades locales en proyectos de IED.

- Integración regional profunda: El Mercosur y la Alianza del Pacífico deben evolucionar hacia mercados únicos que permitan economías de escala para competir globalmente.

- Digitalización como palanca de productividad: Aprovechar la revolución digital para saltar etapas de desarrollo, como hicimos en telecomunicaciones móviles.

Reflexión Final: Hacia una Globalización con Rostro Latinoamericano

Las ventajas y desventajas de la globalización en América Latina no son destino, son decisiones. Tenemos la oportunidad histórica de aprovechar nuestra dotación de recursos naturales, nuestra ubicación geográfica privilegiada y nuestro capital humano para construir un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible.

La clave está en entender que la globalización no es un fenómeno que nos sucede, sino un proceso que podemos moldear desde nuestras propias capacidades y visión de futuro. Como región, debemos transitar de ser simples “tomadores de precios” globales a convertirnos en “creadores de valor” con sello latinoamericano.

El camino no es fácil, pero los datos muestran que es posible. Países como Uruguay, Costa Rica y Chile han demostrado que pequeñas economías pueden inserirse inteligentemente en la globalización. Ahora el desafío es escalar estas experiencias exitosas a nivel regional, construyendo una América Latina próspera, innovadora y orgullosa de su identidad en el siglo XXI.

Desafíos y preguntas sin resolver

A medida que avanzamos en el siglo XXI, la globalización sigue planteando numerosos desafíos y preguntas. ¿Cómo afectará la automatización y la inteligencia artificial a los mercados laborales globales? ¿Cómo pueden los países equilibrar los beneficios de la integración global con la necesidad de proteger a los trabajadores y las industrias locales? ¿Cómo podemos abordar problemas globales como el cambio climático en un mundo de naciones soberanas?

Estas son preguntas complejas que requieren un análisis cuidadoso y un debate continuo. Como futuros economistas y posibles responsables políticos, nuestro desafío es encontrar formas de aprovechar los beneficios de la globalización mientras mitigamos sus efectos negativos.

Conclusión

La globalización es un fenómeno multifacético que ha transformado fundamentalmente nuestro mundo. Si bien ha traído beneficios significativos en términos de crecimiento económico y reducción de la pobreza, también ha planteado desafíos importantes en términos de desigualdad, sostenibilidad ambiental y preservación cultural.

Creo que el camino a seguir no es ni abrazar ciegamente la globalización ni rechazarla por completo. En cambio, necesitamos un enfoque matizado que reconozca tanto sus beneficios como sus desventajas. Esto implica trabajar hacia una forma más inclusiva y sostenible de globalización, una que equilibre los intereses de diferentes grupos y tenga en cuenta las preocupaciones ambientales y sociales.

La globalización es complicada, por decirlo suavemente. Pero es precisamente esta complejidad la que la hace un tema tan fascinante y crucial para nuestro tiempo. A medida que continuamos navegando por este mundo interconectado, debemos mantener un diálogo abierto y crítico sobre el futuro que queremos crear.

Referencias

Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. University of Minnesota Press.

Castells, M. (2010). The Rise of the Network Society. Wiley-Blackwell.

Crystal, D. (2003). English as a Global Language. Cambridge University Press.

Dollar, D., & Kraay, A. (2002). Spreading the Wealth. Foreign Affairs, 81(1), 120-133.

Dorn, D., & Hanson, G. H. (2016). The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade. Annual Review of Economics, 8, 205-240.

Frankopan, P. (2015). The Silk Roads: A New History of the World. Bloomsbury Publishing.

Friedman, T. L. (2005). The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. Farrar, Straus and Giroux.

Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century. Spiegel & Grau.

Held, D., & McGrew, A. (2007). Globalization/Anti-Globalization: Beyond the Great Divide. Polity.

Hirst, P., Thompson, G., & Bromley, S. (2009). Globalization in Question. Polity.

IPCC. (2014). Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.

Levinson, M. (2006). The Box: How the Shipping Container Made the World Smaller and the World Economy Bigger. Princeton University Press.

Marks, R. B. (2006). The Origins of the Modern World: A Global and Ecological Narrative from the Fifteenth to the Twenty-first Century. Rowman & Littlefield Publishers.

McLuhan, M. (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. McGraw-Hill.

Milanovic, B. (2016). Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization. Harvard University Press.

Norris, P. (2000). Global Governance and Cosmopolitan Citizens. In J. S. Nye & J. D. Donahue (Eds.), Governance in a Globalizing World (pp. 155-177). Brookings Institution Press.

O’Rourke, K. H., & Williamson, J. G. (2001). Globalization and History: The Evolution of a Nineteenth-Century Atlantic Economy. MIT Press.

Oxfam. (2020). Time to Care: Unpaid and underpaid care work and the global inequality crisis. Oxfam International.

Ritzer, G. (2018). The McDonaldization of Society: Into the Digital Age. SAGE Publications.

Rodrik, D. (2011). The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy. W. W. Norton & Company.

Santayana, G. (1905). The Life of Reason: Reason in Common Sense. Charles Scribner’s Sons.

Stiglitz, J. E. (2017). Globalization and Its Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump. W. W. Norton & Company.

Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton & Company.

Tarrow, S. (2005). The New Transnational Activism. Cambridge University Press.

UNCTAD. (2020). World Investment Report 2020: International Production Beyond the Pandemic. United Nations.

Urry, J. (2002). The Tourist Gaze. SAGE Publications.

Van Dijck, J. (2013). The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media. Oxford University Press.

World Bank. (2018). Poverty and Shared Prosperity 2018: Piecing Together the Poverty Puzzle. World Bank.

World Bank. (2020). World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. World Bank.

World Bank. (2021). Trade (% of GDP). World Bank Open Data.

Woods, N. (2006). The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers. Cornell University Press.

WTO. (2021). World Trade Statistical Review 2021. World Trade Organization.

Glosario Completo de Términos de Bases de Datos: Guía Definitiva para Profesionales y Estudiantes

Los términos de bases de datos son fundamentales para cualquier profesional que trabaje con tecnología…

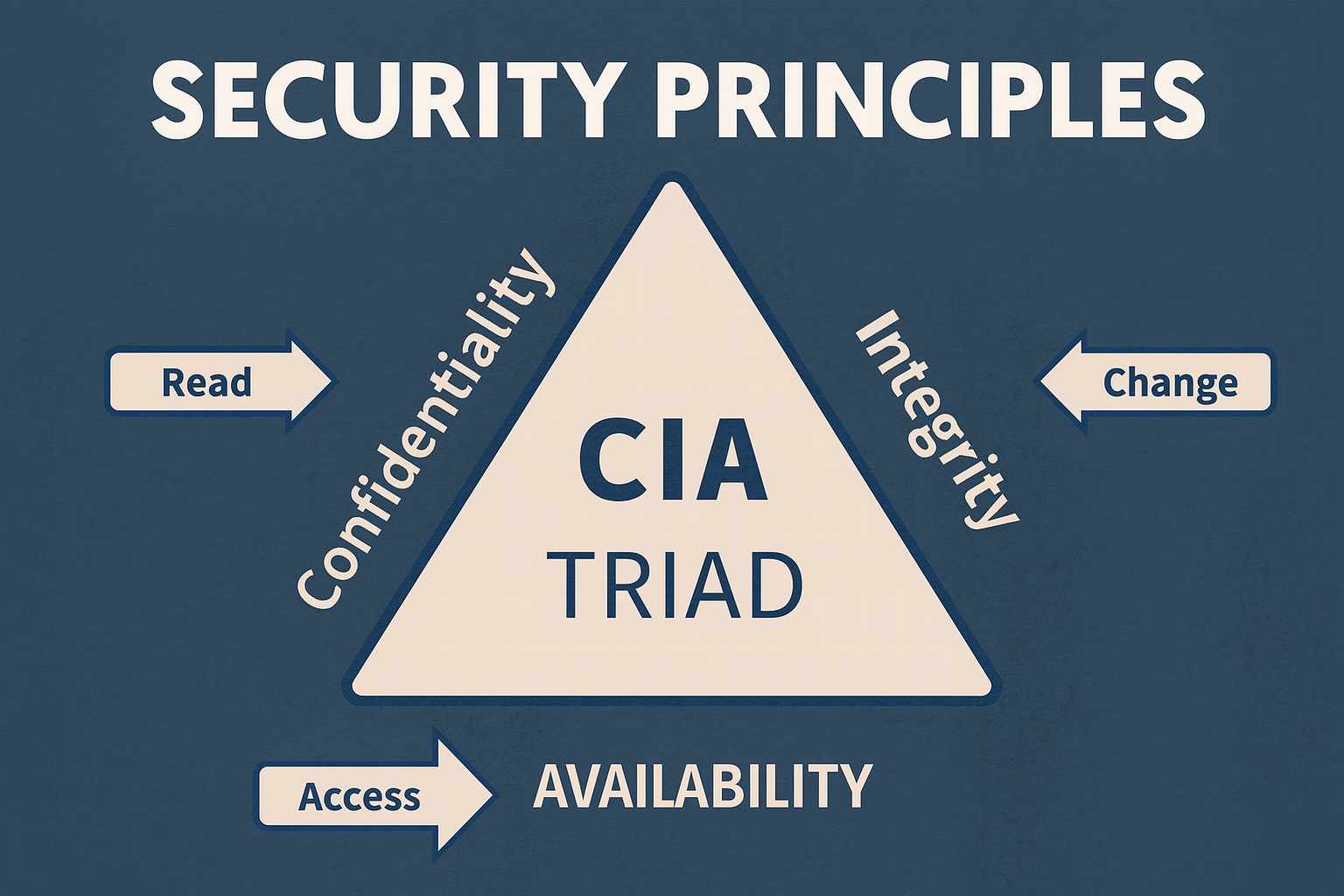

Conceptos de Seguridad Informática: Guía Rápida para Proteger tu Información Digital

La seguridad informática se ha convertido en una prioridad crítica para empresas y usuarios individuales…

Bases de Datos Jerárquicas: la Estructura Troncal de la Información

En un mundo impulsado por datos, comprender cómo se organizan y gestionan es fundamental. Desde…

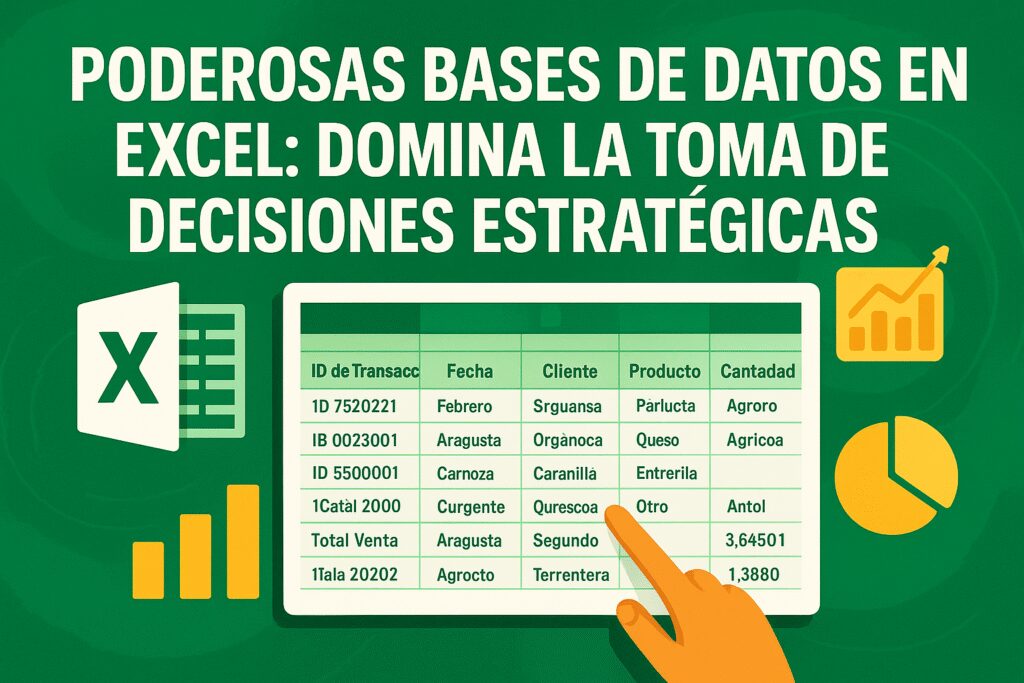

Poderosas Bases de Datos en Excel: Domina la Toma de Decisiones Estratégicas

¿Te ha pasado que abres una hoja de cálculo de Excel y te encuentras con…

Dominando las Bases de Datos de Ventas en Excel: Avanzando a Decisiones Estratégicas

Laura, gerente de ventas de una pequeña empresa de distribución de productos orgánicos en Bucaramanga,…

Tipos de Bases de Datos: una Elección entre Equilibrio, Funcionalidad, Rendimiento, Costo y Gestión

En la era digital actual, donde cada interacción, cada transacción y cada byte de información…